Resenha da obra As ciências e as ciências, de Gilles-Gaston Granger

Dominar, destruir, negar: a colonialidade viva na fala de Trump

-

Expansão Acadêmica

Ativo 2 meses atrás

-

Lucas Nascimento

Ativo 5 meses atrás

-

Lívia Victória Warol Carneiro

Ativo 5 meses, 1 semana atrás

-

Paula Demarco

Ativo 6 meses, 3 semanas atrás

-

Camila Lopes

Ativo 7 meses, 3 semanas atrás

-

Rhaíla Marinho

Ativo 7 meses, 3 semanas atrás

-

Expansão Acadêmica escreveu um novo post 2 meses atrás

Seu mini guia de Lógica Proposicional

Seu mini guia de Lógica Proposicional (Baseado em: MORTARI, Cezar A. Introdução à Lógica. 3. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2001.) Valores semânticos e Verocondicional Cada proposição pode assumir V (verdadeiro) ou F (falso).A interpretação de (i) atribui um valor a cada proposição: * i (p) = V ou F * i (q) = V ou F* i (s) = V ou F Conectivos Lógicos Tabela de Verdade Usadas para determinar o valor lógico de proposições compostas.Passos:Identifique as proposições simples (p, q, r, s…)Calcule o número de linhas: (n = número de proposições).Monte as colunas com todas as combinações de V e F.Dica (caso você não tenha previamente o valor das proposições): a) Na primeira coluna vai ser sempre metade V e metade F. Nas seguintes você começa a intercalar.b) Ex, no caso de duas proposições, são quatro linhas. A primeira coluna fica: V , V , F , F. A segunda: V, F, V, F.c) No caso de três proposições, serão oito linhas. A primeira coluna fica: V, V, V, V, F, F, F, F. A segunda fica: V, V, F, F, V, V, F, F.d) E você vai replicando a lógica. (em breve, traremos mais informações, enquanto isso, segue a tabela a baixo para melhor compreensão) 4. Resolva de dentro pra fora, começando pelos parênteses.5. Analise a última coluna:só V → tautologiasó F → contradiçãoV e F → contingência Tipos de Fórmulas Exemplo de tabela completa: Observamos que é uma expressão contingênte. Pois apresentar valores verdadeiros e falsos. Consequência Lógica (⊨) Dizemos que uma proposição A é consequência lógica de um conjunto de proposições Γ (gama) quando:Sempre que todas as proposições de Γ forem verdadeiras, A também é verdadeira.Em símbolos:Γ ⊨ A Lê-se: “A decorre logicamente de Γ”ou“A é consequência lógica de Γ”.Simplificando:As proposições de Γ são as premissas.A é a conclusão.a) Se não existe nenhuma situação (ou linha da tabela) em que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, então A é consequência lógica de Γ.b) Se existe ao menos uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e A é falsa, então A não é consequência lógica — e essa linha é o contraexemplo.Na prática (usando a tabela de verdade)Para verificar se há consequência lógica:1. Monte a tabela-verdade das premissas e da conclusão.2. Observe todas as linhas em que as premissas são verdadeiras (V).3. Veja o valor da conclusão nessas mesmas linhas:Se for V em todas → ✅ Há consequência lógica.Se fo … Seu mini guia de Lógica ProposicionalLeia mais »

Seu mini guia de Lógica Proposicional (Baseado em: MORTARI, Cezar A. Introdução à Lógica. 3. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2001.) Valores semânticos e Verocondicional Cada proposição pode assumir V (verdadeiro) ou F (falso).A interpretação de (i) atribui um valor a cada proposição: * i (p) = V ou F * i (q) = V ou F* i (s) = V ou F Conectivos Lógicos Tabela de Verdade Usadas para determinar o valor lógico de proposições compostas.Passos:Identifique as proposições simples (p, q, r, s…)Calcule o número de linhas: (n = número de proposições).Monte as colunas com todas as combinações de V e F.Dica (caso você não tenha previamente o valor das proposições): a) Na primeira coluna vai ser sempre metade V e metade F. Nas seguintes você começa a intercalar.b) Ex, no caso de duas proposições, são quatro linhas. A primeira coluna fica: V , V , F , F. A segunda: V, F, V, F.c) No caso de três proposições, serão oito linhas. A primeira coluna fica: V, V, V, V, F, F, F, F. A segunda fica: V, V, F, F, V, V, F, F.d) E você vai replicando a lógica. (em breve, traremos mais informações, enquanto isso, segue a tabela a baixo para melhor compreensão) 4. Resolva de dentro pra fora, começando pelos parênteses.5. Analise a última coluna:só V → tautologiasó F → contradiçãoV e F → contingência Tipos de Fórmulas Exemplo de tabela completa: Observamos que é uma expressão contingênte. Pois apresentar valores verdadeiros e falsos. Consequência Lógica (⊨) Dizemos que uma proposição A é consequência lógica de um conjunto de proposições Γ (gama) quando:Sempre que todas as proposições de Γ forem verdadeiras, A também é verdadeira.Em símbolos:Γ ⊨ A Lê-se: “A decorre logicamente de Γ”ou“A é consequência lógica de Γ”.Simplificando:As proposições de Γ são as premissas.A é a conclusão.a) Se não existe nenhuma situação (ou linha da tabela) em que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, então A é consequência lógica de Γ.b) Se existe ao menos uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e A é falsa, então A não é consequência lógica — e essa linha é o contraexemplo.Na prática (usando a tabela de verdade)Para verificar se há consequência lógica:1. Monte a tabela-verdade das premissas e da conclusão.2. Observe todas as linhas em que as premissas são verdadeiras (V).3. Veja o valor da conclusão nessas mesmas linhas:Se for V em todas → ✅ Há consequência lógica.Se fo … Seu mini guia de Lógica ProposicionalLeia mais » -

Expansão Acadêmica escreveu um novo post 4 meses, 1 semana atrás

Heráclito: entre o fogo e o fluxo da existência

Heráclito: entre o fogo e o fluxo da existência Heráclito foi daqueles que souberam escutar o mundo com profundidade. Enquanto outros buscavam o que permanece, ele disse que nada fica, tudo escorre, tudo muda. Suas palavras chegaram até nós em fragmentos, mas ainda hoje nos atravessam como um pensamento que pulsa. Para ele, viver é estar dentro de um movimento constante, e tentar fixar o real seria como tentar segurar água com as mãos. Dizem que ele escreveu que não se entra duas vezes no mesmo rio, mas talvez o mais bonito é perceber que não somos mais os mesmos ao tocar as águas novamente. A mudança não é exceção: é o próprio modo como o mundo existe. Há em Heráclito uma confiança profunda no fluxo, não como algo caótico, mas como uma ordem feita de tensões, como cordas esticadas num arco que só fazem sentido em movimento. Enquanto tantos quiseram garantir estabilidade, Heráclito olhou para o fogo. E o fogo, que consome, transforma e aquece, tornou-se símbolo do que é o mundo: algo que nunca é igual a si mesmo, e ainda assim permanece queimando. Há coragem nessa filosofia. Coragem de não querer congelar a vida em conceitos fixos, mas deixá-la ser o que é: um processo, uma travessia, uma dança. Heráclito não nos oferece certezas, mas talvez nos convide a habitar o devir com mais escuta, com mais entrega. E pensar com ele, talvez, seja também aceitar que viver é estar entre. Entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Desde as origens da filosofia ocidental, uma tensão atravessa o pensamento: entre o que muda e o que permanece, entre o fluxo e a forma, entre o devir e o ser. Heráclito de Éfeso, figura como um dos primeiros a afirmar com radicalidade que a mudança não é um acidente do mundo, mas sua própria essência. Para ele, tudo o que existe está em constante transformação e ignorar essa fluidez é uma forma de ilusão. Para ele, o real é movimento. A estabilidade é aparente; por trás da permanência, pulsa a impermanência. O devir, nesse contexto, não é um caminho para algo, mas a própria natureza do ser. O mundo não está “em devir”; o mundo é devir. E é por isso que Heráclito afirma: “O combate é o pai de todas as coisas”. A realidade se constrói na tensão, no atrito, no confronto de opostos. O devir heraclítico não é caótico. Pelo contrário: ele é regulado por uma harmonia invisível, uma razão (logos) que governa o movimento do mundo. Mas esse logos não é o da clareza geométrica, como no pensamento posterior de Parmênides ou Platão; é um logos de tensão, de equilíbrio instável, como o de um arco ou de uma lira. O mundo é uma estrutura feita de contrários que coexistem em conflito produtivo: vida e morte, dia e noite, saciedade e fome. Essa lógica de oposição contínua gera o mundo como o conhecemos. O devir não apaga as diferenças; ele produz o real a partir delas. Para Heráclito, o elemento que mais bem representa o mundo é o fogo. Não a água de Tales, nem o ar de Anaxímenes: mas o fogo, símbolo da transformação perpétua, daquilo que consome e se consome. O fogo nunca é o mesmo, e ainda assim, é sempre fogo. Ele é unidade e multiplicidade ao mesmo tempo. Transforma tudo ao tocar, e não permanece igual em instante algum. Em seu dinamismo, o fogo é a imagem perfeita do devir. Muitos séculos depois, pensadores como Nietzsche e Bergson ressoaram Heráclito em suas próprias críticas às ideias fixas e aos sistemas que negam o fluxo da vida. Nietzsche declarou, em A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, que Heráclito era o mais profundo dos pré-socráticos, justamente por ter encarado a realidade como um jogo de forças que se entredevoram, sem um fim estável ou essência última. Já Henri Bergson resgatou a noção de tempo como duração viva e criativa, contra a visão espacializada e mecânica da ciência moderna. Para Bergson, o real é mais próximo de um fluxo contínuo, imprevisível, do que de uma sucessão de estados estáticos. Esses pensadores, à sua maneira, herdaram a chama heraclítica, e mantiveram aceso o pensamento do devir como força afirmativa, criadora, que desfaz identidades fixas em prol da vitalidade do movimento. Retomar Heráclito hoje é mais do que olhar para o passado. É um gesto de resistência contra a obsessão por controle, fixidez e classificações. É um convite a habitar a incerteza com coragem, a ver beleza na impermanência, a compreender que a vida não é um objeto pronto, mas um processo em andamento. É reconhecer que, no fundo, viver é queimar, transitar, transmutar. E que toda tenta … Heráclito: entre o fogo e o fluxo da existênciaLeia mais »

Heráclito: entre o fogo e o fluxo da existência Heráclito foi daqueles que souberam escutar o mundo com profundidade. Enquanto outros buscavam o que permanece, ele disse que nada fica, tudo escorre, tudo muda. Suas palavras chegaram até nós em fragmentos, mas ainda hoje nos atravessam como um pensamento que pulsa. Para ele, viver é estar dentro de um movimento constante, e tentar fixar o real seria como tentar segurar água com as mãos. Dizem que ele escreveu que não se entra duas vezes no mesmo rio, mas talvez o mais bonito é perceber que não somos mais os mesmos ao tocar as águas novamente. A mudança não é exceção: é o próprio modo como o mundo existe. Há em Heráclito uma confiança profunda no fluxo, não como algo caótico, mas como uma ordem feita de tensões, como cordas esticadas num arco que só fazem sentido em movimento. Enquanto tantos quiseram garantir estabilidade, Heráclito olhou para o fogo. E o fogo, que consome, transforma e aquece, tornou-se símbolo do que é o mundo: algo que nunca é igual a si mesmo, e ainda assim permanece queimando. Há coragem nessa filosofia. Coragem de não querer congelar a vida em conceitos fixos, mas deixá-la ser o que é: um processo, uma travessia, uma dança. Heráclito não nos oferece certezas, mas talvez nos convide a habitar o devir com mais escuta, com mais entrega. E pensar com ele, talvez, seja também aceitar que viver é estar entre. Entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Desde as origens da filosofia ocidental, uma tensão atravessa o pensamento: entre o que muda e o que permanece, entre o fluxo e a forma, entre o devir e o ser. Heráclito de Éfeso, figura como um dos primeiros a afirmar com radicalidade que a mudança não é um acidente do mundo, mas sua própria essência. Para ele, tudo o que existe está em constante transformação e ignorar essa fluidez é uma forma de ilusão. Para ele, o real é movimento. A estabilidade é aparente; por trás da permanência, pulsa a impermanência. O devir, nesse contexto, não é um caminho para algo, mas a própria natureza do ser. O mundo não está “em devir”; o mundo é devir. E é por isso que Heráclito afirma: “O combate é o pai de todas as coisas”. A realidade se constrói na tensão, no atrito, no confronto de opostos. O devir heraclítico não é caótico. Pelo contrário: ele é regulado por uma harmonia invisível, uma razão (logos) que governa o movimento do mundo. Mas esse logos não é o da clareza geométrica, como no pensamento posterior de Parmênides ou Platão; é um logos de tensão, de equilíbrio instável, como o de um arco ou de uma lira. O mundo é uma estrutura feita de contrários que coexistem em conflito produtivo: vida e morte, dia e noite, saciedade e fome. Essa lógica de oposição contínua gera o mundo como o conhecemos. O devir não apaga as diferenças; ele produz o real a partir delas. Para Heráclito, o elemento que mais bem representa o mundo é o fogo. Não a água de Tales, nem o ar de Anaxímenes: mas o fogo, símbolo da transformação perpétua, daquilo que consome e se consome. O fogo nunca é o mesmo, e ainda assim, é sempre fogo. Ele é unidade e multiplicidade ao mesmo tempo. Transforma tudo ao tocar, e não permanece igual em instante algum. Em seu dinamismo, o fogo é a imagem perfeita do devir. Muitos séculos depois, pensadores como Nietzsche e Bergson ressoaram Heráclito em suas próprias críticas às ideias fixas e aos sistemas que negam o fluxo da vida. Nietzsche declarou, em A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, que Heráclito era o mais profundo dos pré-socráticos, justamente por ter encarado a realidade como um jogo de forças que se entredevoram, sem um fim estável ou essência última. Já Henri Bergson resgatou a noção de tempo como duração viva e criativa, contra a visão espacializada e mecânica da ciência moderna. Para Bergson, o real é mais próximo de um fluxo contínuo, imprevisível, do que de uma sucessão de estados estáticos. Esses pensadores, à sua maneira, herdaram a chama heraclítica, e mantiveram aceso o pensamento do devir como força afirmativa, criadora, que desfaz identidades fixas em prol da vitalidade do movimento. Retomar Heráclito hoje é mais do que olhar para o passado. É um gesto de resistência contra a obsessão por controle, fixidez e classificações. É um convite a habitar a incerteza com coragem, a ver beleza na impermanência, a compreender que a vida não é um objeto pronto, mas um processo em andamento. É reconhecer que, no fundo, viver é queimar, transitar, transmutar. E que toda tenta … Heráclito: entre o fogo e o fluxo da existênciaLeia mais » -

Paula Demarco escreveu um novo post 5 meses atrás

A Filosofia do Amanhã: qual o papel o seu papel político?

A Filosofia do Amanhã: qual o seu papel político? Ao longo das últimas décadas, a Filosofia tem sido cada vez mais empurrada para as margens da vida social e política. Embora continue sendo produzida em centros acadêmicos e publicada em revistas especializadas, raramente transborda para o cotidiano das pessoas, tampouco influencia de forma perceptível os rumos das decisões públicas. Assistimos à sua lenta transformação em um saber autorreferente, voltado a alimentar o prestígio curricular e a vaidade intelectual, como se o fim do pensamento fosse o próprio texto. Mas quais são as implicações sociais dessa escolha? E qual seria a negligência dos próprios filósofos diante desse esvaziamento?A Filosofia, em sua origem, não era um discurso encerrado em si mesmo, mas uma prática de vida. Como lembra Hannah Arendt, pensar é uma forma de agir politicamente, pois implica sair do automatismo das opiniões e inaugurar o espaço público do dissenso e do diálogo. No entanto, vivemos hoje um tempo em que o diálogo está em crise. A sociedade se fecha em bolhas de pensamento, a discordância se torna ofensiva, e os debates cedem lugar a certezas inquestionáveis. Justamente nesses momentos, o pensamento filosófico, que por natureza incomoda, problematiza e abre fendas é silenciado.A Filosofia tem sido negligenciada, também, porque sua forma atual pouco se dispõe ao enfrentamento do real. Como Pierre Bourdieu analisou, o campo intelectual muitas vezes serve mais à reprodução de capitais simbólicos do que à transformação social. Em vez de agir como ponte entre saber e mundo, a Filosofia se recolhe à torre de marfim. Essa prática cria uma cisão grave: enquanto outras ciências se tornam aplicáveis, com efeitos mensuráveis, a Filosofia é vista como abstrata, improdutiva e até inútil: um luxo do pensamento.Mas não é a ausência de filósofos vivos que nos leva a essa situação. Pelo contrário: temos pensadoras e pensadores como Judith Butler, Angela Davis, Cornelius Castoriadis, Silvia Federici, Jacques Rancière, Byung-Chul Han, entre tantos outros, cujas obras propõem intervenções poderosas sobre corpo, linguagem, trabalho, poder, subjetividade e democracia. O problema é que esses saberes não circulam. Nem pela academia, que muitas vezes os ignora por não se encaixarem no cânone, nem pela sociedade, que foi treinada a buscar respostas rápidas, descartáveis e utilitárias. Como aponta Zygmunt Bauman, vivemos uma modernidade líquida, onde tudo o que exige tempo e profundidade é descartado como inútil.A Filosofia não traz respostas prontas. Ela nos oferece perguntas difíceis, zonas de tensão, experiências de suspensão. Isso é, ao mesmo tempo, sua maior beleza e seu desafio político. Recuperar a dimensão pública da Filosofia não é instrumentalizá-la, mas reaproximá-la da vida. Como prática de liberdade, ela só cumpre seu papel quando é capaz de interferir no mundo, gerar escuta, produzir deslocamentos. E talvez esse seja seu maior gesto político hoje: criar espaços onde ainda se possa pensar juntos.Nietzsche já havia alertado para os riscos de uma vida guiada por verdades herdadas, sem questionamento. Em sua crítica à moral tradicional, ele denunciava a fixação em valores pré-estabelecidos como uma forma de empobrecimento da vida, uma recusa à criação de si. Segundo ele, “as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras” justamente porque se tornam verdades fossilizadas, que não passam mais pelo crivo do pensamento vivo. Seu convite era radical: sermos filósofos do amanhã, capazes de criar valores a partir de uma relação singular e afirmativa com a existência. E talvez esse futuro só possa ser construído se a Filosofia deixar de ser apenas contemplação e se tornar também um gesto de responsabilidade com o social: com a escuta, o dissenso, o sen … A Filosofia do Amanhã: qual o papel o seu papel político?Leia mais »

A Filosofia do Amanhã: qual o seu papel político? Ao longo das últimas décadas, a Filosofia tem sido cada vez mais empurrada para as margens da vida social e política. Embora continue sendo produzida em centros acadêmicos e publicada em revistas especializadas, raramente transborda para o cotidiano das pessoas, tampouco influencia de forma perceptível os rumos das decisões públicas. Assistimos à sua lenta transformação em um saber autorreferente, voltado a alimentar o prestígio curricular e a vaidade intelectual, como se o fim do pensamento fosse o próprio texto. Mas quais são as implicações sociais dessa escolha? E qual seria a negligência dos próprios filósofos diante desse esvaziamento?A Filosofia, em sua origem, não era um discurso encerrado em si mesmo, mas uma prática de vida. Como lembra Hannah Arendt, pensar é uma forma de agir politicamente, pois implica sair do automatismo das opiniões e inaugurar o espaço público do dissenso e do diálogo. No entanto, vivemos hoje um tempo em que o diálogo está em crise. A sociedade se fecha em bolhas de pensamento, a discordância se torna ofensiva, e os debates cedem lugar a certezas inquestionáveis. Justamente nesses momentos, o pensamento filosófico, que por natureza incomoda, problematiza e abre fendas é silenciado.A Filosofia tem sido negligenciada, também, porque sua forma atual pouco se dispõe ao enfrentamento do real. Como Pierre Bourdieu analisou, o campo intelectual muitas vezes serve mais à reprodução de capitais simbólicos do que à transformação social. Em vez de agir como ponte entre saber e mundo, a Filosofia se recolhe à torre de marfim. Essa prática cria uma cisão grave: enquanto outras ciências se tornam aplicáveis, com efeitos mensuráveis, a Filosofia é vista como abstrata, improdutiva e até inútil: um luxo do pensamento.Mas não é a ausência de filósofos vivos que nos leva a essa situação. Pelo contrário: temos pensadoras e pensadores como Judith Butler, Angela Davis, Cornelius Castoriadis, Silvia Federici, Jacques Rancière, Byung-Chul Han, entre tantos outros, cujas obras propõem intervenções poderosas sobre corpo, linguagem, trabalho, poder, subjetividade e democracia. O problema é que esses saberes não circulam. Nem pela academia, que muitas vezes os ignora por não se encaixarem no cânone, nem pela sociedade, que foi treinada a buscar respostas rápidas, descartáveis e utilitárias. Como aponta Zygmunt Bauman, vivemos uma modernidade líquida, onde tudo o que exige tempo e profundidade é descartado como inútil.A Filosofia não traz respostas prontas. Ela nos oferece perguntas difíceis, zonas de tensão, experiências de suspensão. Isso é, ao mesmo tempo, sua maior beleza e seu desafio político. Recuperar a dimensão pública da Filosofia não é instrumentalizá-la, mas reaproximá-la da vida. Como prática de liberdade, ela só cumpre seu papel quando é capaz de interferir no mundo, gerar escuta, produzir deslocamentos. E talvez esse seja seu maior gesto político hoje: criar espaços onde ainda se possa pensar juntos.Nietzsche já havia alertado para os riscos de uma vida guiada por verdades herdadas, sem questionamento. Em sua crítica à moral tradicional, ele denunciava a fixação em valores pré-estabelecidos como uma forma de empobrecimento da vida, uma recusa à criação de si. Segundo ele, “as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras” justamente porque se tornam verdades fossilizadas, que não passam mais pelo crivo do pensamento vivo. Seu convite era radical: sermos filósofos do amanhã, capazes de criar valores a partir de uma relação singular e afirmativa com a existência. E talvez esse futuro só possa ser construído se a Filosofia deixar de ser apenas contemplação e se tornar também um gesto de responsabilidade com o social: com a escuta, o dissenso, o sen … A Filosofia do Amanhã: qual o papel o seu papel político?Leia mais » -

Lucas Nascimento escreveu um novo post 5 meses atrás

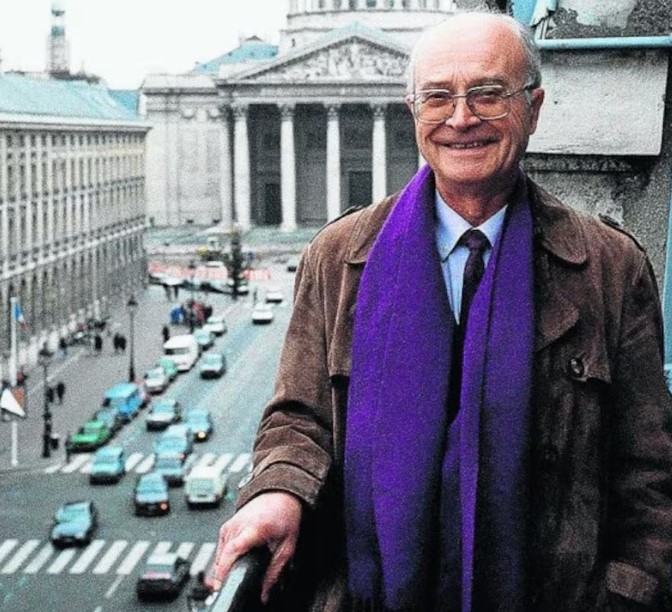

Resenha da obra As ciências e as ciências, de Gilles-Gaston Granger

Resenha da obra As ciências e as ciências, de Gilles-Gaston Granger A obra resenhada é do filósofo francês Gilles-Gaston Granger, intitulada As ciências e as ciências, traduzida por Roberto Leal Ferreira, publicada originalmente em 1993 e lançada no Brasil em 1994 pela Editora Unesp: Fundação para o Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista.O livro busca refletir sobre a posição que a ciência ocupa em nossas vidas e o que se costuma chamar de “conquista” da ciência. Ao final da obra, Granger se propõe a responder questões centrais: A ciência tem limites? Existem áreas que escapam ao seu alcance? Qual deve ser sua relação com outros campos do saber?A obra está organizada em seis capítulos, cada um abordando uma dimensão essencial do fenômeno científico. A seguir, apresento um panorama de cada um deles.Capítulo 1 – O desenvolvimento explosivo da ciênciaGranger inicia destacando o crescimento exponencial da ciência e as implicações que isso gerou em uma época que ele denomina como “Idade da Ciência”. Embora existam veículos sérios de divulgação científica, ele alerta que esse avanço pode gerar expectativas irreais, levando à vulgarização da ciência — uma crença excessiva e desmedida em seu poder. Segundo o autor, como a ciência se propõe a ocupar toda a esfera do conhecimento, há o risco de se criar uma imagem onipresente da ciência, levando a promessas fantasiosas. Para Granger, o avanço científico é inevitável, e o problema não está no conhecimento em si, mas no uso que se faz dele. Por isso, defende a necessidade de reuniões entre instituições científicas para discutir questões éticas e promover reflexão crítica sobre os rumos do progresso científico.Capítulo 2 – Técnica e ciência: distinções e convergênciasNeste capítulo, o autor analisa a relação entre ciência e técnica, destacando como os avanços científicos já estão profundamente integrados ao meio técnico. Ele usa como exemplo o taylorismo, modelo de produção baseado na especialização das tarefas, que acabou sendo superado em eficiência pela automação. Isso revela uma mudança na relação entre o técnico e a máquina, que passa a ser mais informacional e regulada. Granger mostra que, nesse processo, a ciência torna-se fundamental para a operação e regulação do mundo técnico contemporâneo.Capítulo 3 – Métodos científicos e linguagemGranger discute os métodos científicos e enfatiza o papel da linguagem científica. Inspirando-se em Lavoisier, defende que não é possível aperfeiçoar a ciência sem também aperfeiçoar a linguagem. O exemplo apresentado é a padronização da nomenclatura química, fundamental para a clareza conceitual. No entanto, ele alerta contra reducionismos, como os dos nominalistas ou empiristas radicais, que veem a linguagem como um simples conjunto de símbolos formais, desconsiderando sua complexidade e papel ativo na produção do saber.Capítulo 4 – Conhecimento empírico e conhecimento matemáticoAqui, o autor trata das diferentes formas de validação científica, especialmente a relação entre empiria e matemática. Aborda a teoria da refutabilidade (inspirada em Popper), segundo a qual uma teoria só é científica se puder ser refutada pela experiência. No entanto, destaca que a matemática trabalha com objetos virtuais, internos a um sistema, e não diretamente com a experiência. Assim, teorias matemáticas e probabilísticas enfrentam desafios semelhantes. A conclusão é que não se trata de rejeitar a lógica clássica, mas de reformular os quadros conceituais utilizados para descrever os objetos científicos.Capítulo 5 – Os fatos humanos como problema científicoNeste ponto, Granger se dedica à questão dos fatos humanos e dos desafios que eles impõem à abordagem científica. A subjetividade, a singularidade e a complexidade dos comportamentos humanos não se enquadram facilmente nos moldes tradicionais da ciência, exigindo uma reflexão mais cuidadosa sobre os limites das metodologias aplicadas às ciências humanas.Capítulo 6 – O que significa progresso científico?No capítulo final, o autor discute se os avanços científicos são, de fato, sinônimo de progresso real. Ele questiona se todo avanço técnico ou teórico implica uma melhoria efetiva nas condições de vida ou na compreensão do mundo. Para Granger, a avaliação do progresso deve considerar a qualidade das transformações e suas implicações éticas e sociais, e não apenas o acúmulo de descobertas.ConclusãoGranger retoma as questões levantadas no início da obra: devemos frear os avanços científicos? A ciência pode resolver os dilemas éticos? Para ele, a resposta é negativa em ambos os casos. O avanço é inevitável, mas o modo como o conhecimento é utilizado deve ser permanentemente avaliado. A ciência não tem como função resolver questões morais, mas sim esclarecê-las, contribuindo para a tomada de decisões conscientes. O erro, segundo o autor, está em converter diretamente o conhec … Resenha da obra As ciências e as ciências, de Gilles-Gaston GrangerLeia mais »

Resenha da obra As ciências e as ciências, de Gilles-Gaston Granger A obra resenhada é do filósofo francês Gilles-Gaston Granger, intitulada As ciências e as ciências, traduzida por Roberto Leal Ferreira, publicada originalmente em 1993 e lançada no Brasil em 1994 pela Editora Unesp: Fundação para o Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista.O livro busca refletir sobre a posição que a ciência ocupa em nossas vidas e o que se costuma chamar de “conquista” da ciência. Ao final da obra, Granger se propõe a responder questões centrais: A ciência tem limites? Existem áreas que escapam ao seu alcance? Qual deve ser sua relação com outros campos do saber?A obra está organizada em seis capítulos, cada um abordando uma dimensão essencial do fenômeno científico. A seguir, apresento um panorama de cada um deles.Capítulo 1 – O desenvolvimento explosivo da ciênciaGranger inicia destacando o crescimento exponencial da ciência e as implicações que isso gerou em uma época que ele denomina como “Idade da Ciência”. Embora existam veículos sérios de divulgação científica, ele alerta que esse avanço pode gerar expectativas irreais, levando à vulgarização da ciência — uma crença excessiva e desmedida em seu poder. Segundo o autor, como a ciência se propõe a ocupar toda a esfera do conhecimento, há o risco de se criar uma imagem onipresente da ciência, levando a promessas fantasiosas. Para Granger, o avanço científico é inevitável, e o problema não está no conhecimento em si, mas no uso que se faz dele. Por isso, defende a necessidade de reuniões entre instituições científicas para discutir questões éticas e promover reflexão crítica sobre os rumos do progresso científico.Capítulo 2 – Técnica e ciência: distinções e convergênciasNeste capítulo, o autor analisa a relação entre ciência e técnica, destacando como os avanços científicos já estão profundamente integrados ao meio técnico. Ele usa como exemplo o taylorismo, modelo de produção baseado na especialização das tarefas, que acabou sendo superado em eficiência pela automação. Isso revela uma mudança na relação entre o técnico e a máquina, que passa a ser mais informacional e regulada. Granger mostra que, nesse processo, a ciência torna-se fundamental para a operação e regulação do mundo técnico contemporâneo.Capítulo 3 – Métodos científicos e linguagemGranger discute os métodos científicos e enfatiza o papel da linguagem científica. Inspirando-se em Lavoisier, defende que não é possível aperfeiçoar a ciência sem também aperfeiçoar a linguagem. O exemplo apresentado é a padronização da nomenclatura química, fundamental para a clareza conceitual. No entanto, ele alerta contra reducionismos, como os dos nominalistas ou empiristas radicais, que veem a linguagem como um simples conjunto de símbolos formais, desconsiderando sua complexidade e papel ativo na produção do saber.Capítulo 4 – Conhecimento empírico e conhecimento matemáticoAqui, o autor trata das diferentes formas de validação científica, especialmente a relação entre empiria e matemática. Aborda a teoria da refutabilidade (inspirada em Popper), segundo a qual uma teoria só é científica se puder ser refutada pela experiência. No entanto, destaca que a matemática trabalha com objetos virtuais, internos a um sistema, e não diretamente com a experiência. Assim, teorias matemáticas e probabilísticas enfrentam desafios semelhantes. A conclusão é que não se trata de rejeitar a lógica clássica, mas de reformular os quadros conceituais utilizados para descrever os objetos científicos.Capítulo 5 – Os fatos humanos como problema científicoNeste ponto, Granger se dedica à questão dos fatos humanos e dos desafios que eles impõem à abordagem científica. A subjetividade, a singularidade e a complexidade dos comportamentos humanos não se enquadram facilmente nos moldes tradicionais da ciência, exigindo uma reflexão mais cuidadosa sobre os limites das metodologias aplicadas às ciências humanas.Capítulo 6 – O que significa progresso científico?No capítulo final, o autor discute se os avanços científicos são, de fato, sinônimo de progresso real. Ele questiona se todo avanço técnico ou teórico implica uma melhoria efetiva nas condições de vida ou na compreensão do mundo. Para Granger, a avaliação do progresso deve considerar a qualidade das transformações e suas implicações éticas e sociais, e não apenas o acúmulo de descobertas.ConclusãoGranger retoma as questões levantadas no início da obra: devemos frear os avanços científicos? A ciência pode resolver os dilemas éticos? Para ele, a resposta é negativa em ambos os casos. O avanço é inevitável, mas o modo como o conhecimento é utilizado deve ser permanentemente avaliado. A ciência não tem como função resolver questões morais, mas sim esclarecê-las, contribuindo para a tomada de decisões conscientes. O erro, segundo o autor, está em converter diretamente o conhec … Resenha da obra As ciências e as ciências, de Gilles-Gaston GrangerLeia mais » -

Expansão Acadêmica escreveu um novo post 5 meses, 1 semana atrás

Dominar, destruir, negar: a colonialidade viva na fala de Trump

Dominar, destruir, negar: a colonialidade viva na fala de Trump A recente declaração de D … Leia mais »

Dominar, destruir, negar: a colonialidade viva na fala de Trump A recente declaração de D … Leia mais » -

Lucas Nascimento escreveu um novo post 6 meses, 1 semana atrás

Alguns Comentários à Crítica que Wittgenstein fez a Freud

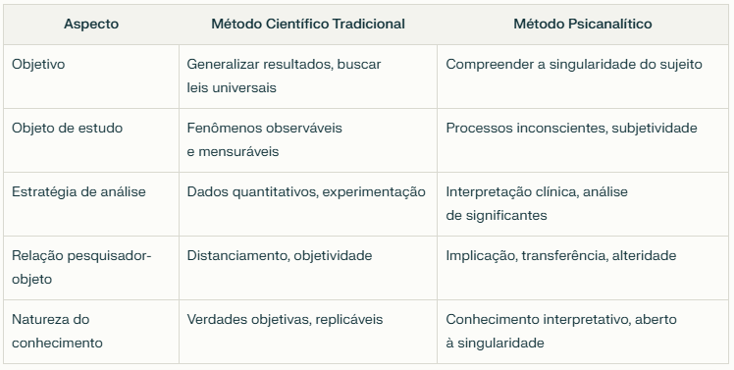

Alguns Comentários à Crítica que Wittgenstein fez a Freud Esta apresentação tem como objetivo expor a crítica que Wittgenstein faz a Freud […]

Alguns Comentários à Crítica que Wittgenstein fez a Freud Esta apresentação tem como objetivo expor a crítica que Wittgenstein faz a Freud […] -

Paula Demarco escreveu um novo post 6 meses, 3 semanas atrás

A Carta Roubada, Poe: uma perspectiva lacaniana

Qual história nos contaram? E qual história nos contamos? No conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, o autor nos leva a refletir so […]

Qual história nos contaram? E qual história nos contamos? No conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, o autor nos leva a refletir so […] -

Thiago Kropf se tornou um membro registrado 7 meses, 3 semanas atrás

-

Paula Demarco escreveu um novo post 7 meses, 3 semanas atrás

-

Expansão Acadêmica escreveu um novo post 7 meses, 3 semanas atrás

O Conceito de AlmaO Conceito de Alma: Uma Análise Histórica e Interdisciplinar no Pensamento Ocidental O conceito de alma constitui uma das m … Leia mais »

-

Expansão Acadêmica escreveu um novo post 8 meses, 1 semana atrás

-

Expansão Acadêmica escreveu um novo post 9 meses, 1 semana atrás

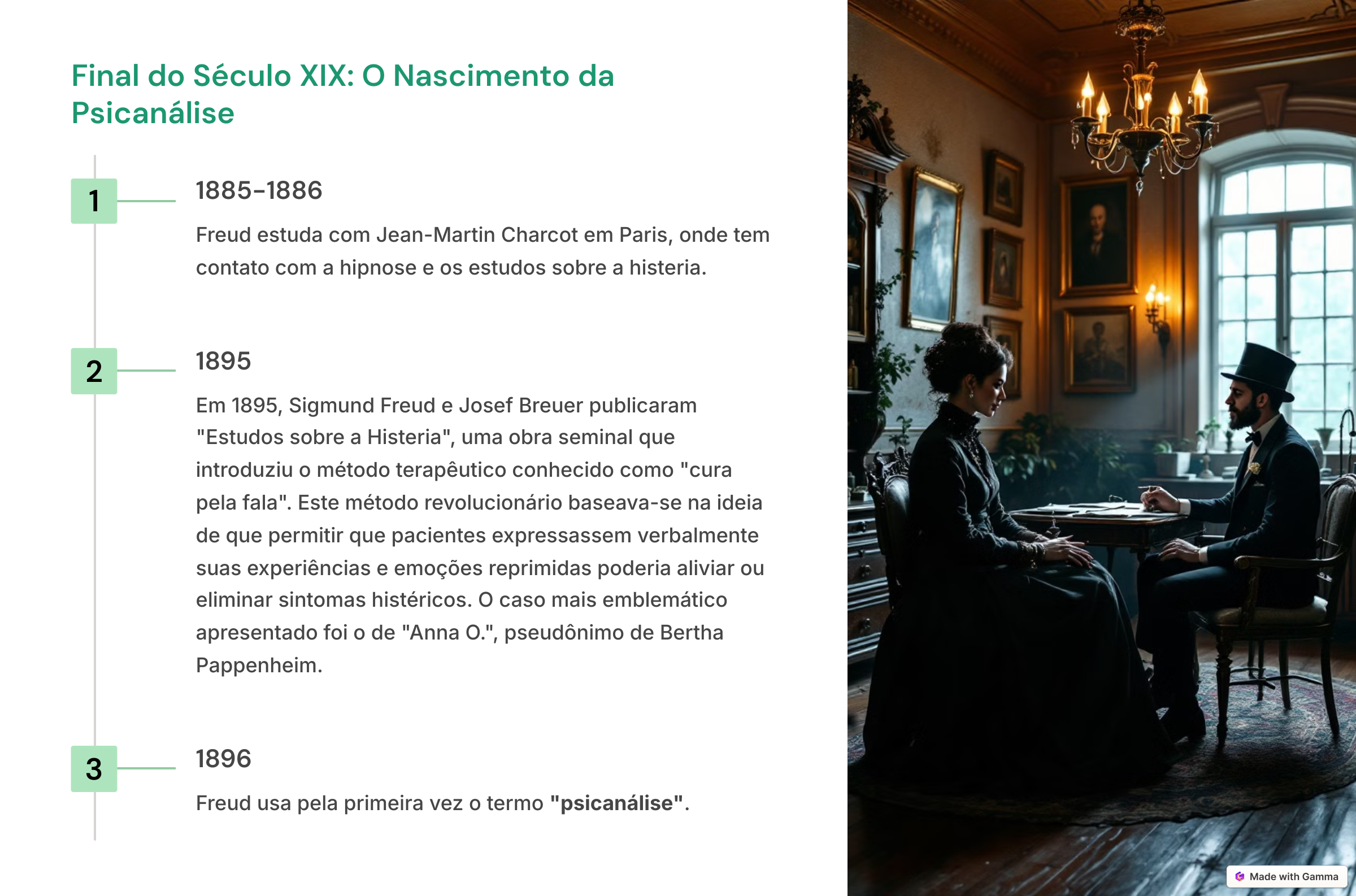

Introdução à Psicanálise

Introdução à Psicanálise (…) Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais: somos também o que lembramos e aquilo de que nos esq […]

Introdução à Psicanálise (…) Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais: somos também o que lembramos e aquilo de que nos esq […]